本記事では、政府支出の成長率(dG/G)とGDPの成長率(dY/Y)の正比例関係について、貨幣循環の視点での定量的な説明の締めとなります。本記事の後半では、日本とアメリカのGとIの(ほぼ)正比例関係の図を示し、さらにdG/Gに対してのdY/YとdV/V(貨幣循環速度の成長率)の分布を示します。これらの分布によって示される定量的な関係を使うと、「M=G+I、V=1/(1-β)」の関係式から「dY/Y=dG/G」を導くことができます。

以下、本記事の内容です。

- dG/GとdY/Yの正比例関係についての、これまでの記事まとめ。

- 日本とアメリカのGとIの年変化。

- OECDのデータによる、dG/G、dY/Y、dV/Vの関係。

- まとめ。

1. dG/GとdY/Yの正比例関係についての、これまでの記事まとめ。

ここからスタート、「【貨幣循環】貨幣循環導入の3点セット」

- 貨幣循環てなんだろうね?なんでGDPの計測はあの式なの?貨幣循環速度の見積もり方法、精度悪すぎて草。

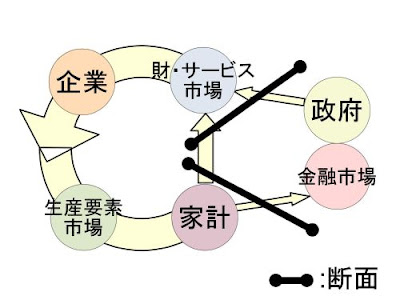

- 循環フロー図、GDP測定式、Y=MV=PQを悪魔合体。

- これらの一貫した描像から次の関係が得られる。M=G+I、V=1/(1-β)。貨幣の流れを考えたらM=G+I。CとT+Sの割合の指標であるβなら、循環速度のキーパラメータとして納得。

なんかdG/GとdY/Yの正比例関係というのがあるらしい。「【貨幣循環】歳出伸び率とGDP成長率の関係(MVとMの各変化率の関係)」

- あれ、M=G+I、V=1/(1-β)をいじったら、dG/GとdY/Yの正比例関係を説明できそうですね。

- 必要な条件は、G~I、dV/V=0。どこにデータがあるかな?

OECDからデータとってきたわ。「【貨幣循環】貨幣循環速度Vの成長率 (33カ国、最近20年間のデータ)」

- dV/Vの平均値は0付近に分布。

- βの範囲は0から1。それに対して政府支出は桁で増加し続けるため、dG/Gに比べてdV/Vが小さいのは納得のいく話。

- OECDにはなんで投資(I)のデータがないんや…。

2. 日本とアメリカのGとIの年変化。

以下、日本とアメリカのGとIの年変化です。

日本のGとIの年変化。横軸がG、縦軸がI。縦軸横軸ともにログスケールです。シンボルの違いは取得データの違いです。(データの説明は今後追記します。といってももちろん政府発行のデータです。)

アメリカのGとIの年変化。横軸がG、縦軸がI。縦軸横軸ともにログスケールです。

日本の場合はGとIの正比例関係!、とはいいがたい時代もありますが、係数の変化はあれどGとIが比例していることに変わりはありません。従って、例えばG=aIとおくことができます。従って、dM/M = d(G+I)/(G+I) = dG(1+a)/[G(1+a)] = dG/Gが得られます。

3. OECDのデータによる、dG/G、dY/Y、dV/Vの関係。

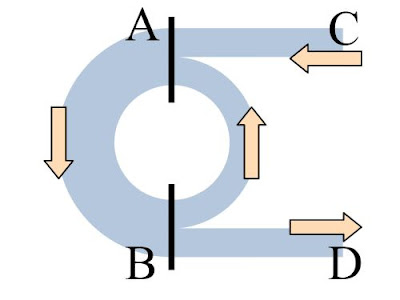

以前のdV/Vの図と同じデータセットで、dG/Gに対してのdY/Y(青丸印)とdV/V(緑丸印)の分布です。実線は、傾き1で原点を通る直線です。

この図からは、それなりの分散はあるものの、dV/Vの平均的な変化量は0近傍であり、それに比べてdG/GとdY/Yが正比例関係をみせていることが分かります。(緑丸の一点がすごい位置にありますが、、、)

従って、二番目の記事での数式の展開で示したように、G=aIとdV/V=0から、dY/Y=dG/Gの関係を示すことができました。

4. まとめ

みなさん、超弦理論(超ひも理論)はご存じですか?ちょっと古いかもしれませんが。私は全く理解できません。ただ科学者として言えることは、超ひも理論を含めた科学の多くの理論は、より多くの自然現象を説明しようという試みだということです。そういう試みが積み重なって現在の科学は形成されています。

貨幣循環に基づいた私の仮説は、超ひも理論よりずっと単純です。しかしながら、私の仮説はGDPの測定式と貨幣循環を矛盾なく説明し、精度の良い貨幣循環速度(M=G+I, V=1/(1-β))を導きます。そして今回のdG/GとdY/Yの正比例関係も説明できました。この仮説は、貨幣循環に基づいてマクロ経済の大事な要素を説明できています。

私はこの仮説が、需要と供給の観点に基づいた現在のマクロ経済学よりも、マクロ経済の一部分を、おそらくは核心的な一部分をよく説明できていると思います。さきほどの超ひも理論の節で言及しましたが、より多くの自然現象を説明できるのが良い仮説です。私の仮説は説明できることはまだ少ないですが、マクロな経済現象を説明するための方向性はそれほど悪くないと考えます。